सोपारा महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में स्थित एक प्राचीन स्थान है जो वर्तमान नालासोपारा नाम से जाना जाता हैं। ‘नाला’ और ‘सोपारा’ दो अलग अलग गाँव थे। अभी दोनों मिलकर एक नालासोपारा नाम हो गया हैं। नालासोपारा मुंबई के सबसे ब्यस्त पश्चिमी उपनगरों में से एक है। सोपारा दादर स्टेशन से पश्चिमी उपनगरीय रेलमार्ग पर लगभग 48 किलोमीटर दूर अंतिम पड़ाव ‘विरार’ से पहले पड़ता है। रेलवे लाइन के पश्चीम की ओर उत्तर दिशा की ओर ‘नाला’ है तो पश्चिम में दक्षिण दिशा के तरफ ‘सोपारा’ गावँ है।

सोपारा स्तूप को भारत सरकार द्वारा ‘प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958’ के तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया हैं।

सोपारा स्तूप भारत के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले सबसे दुर्लभ और सबसे पुराने स्तूपों में से एक है। सोपारा कभी आस्था और व्यापार का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र था, लेकिन अब भी हजारों बौद्ध भिक्षु उसी श्रद्धा के साथ नियमित रूप से स्तूप का दौरा करते हैं। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने भी कई बार इस स्थल का दौरा किया था।

यह स्तूप 18 फीट ऊंचा है। स्तूप का व्यास 268 फीट हैं। पत्थर और ईंट से बनी दीवार, उत्तर और दक्षिण दिशा में 56 फीट की है, जबकि यह पूर्व-पश्चिम में 96 फीट की है। मुख्य स्तूप के पास कई छोटे और गोल मनौती स्तूप हैं। सोपरा स्तूप पर आप ईंटों को स्पष्ट देख सकते हैं। ये स्तूप के प्रदक्षिणा पथ के भाग थे। प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता हैं जहां उपासक दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करता हैं। भगवानलाल इंद्रजी द्वारा खुदाई के दौरान, उन्होंने दीवारों की खोज की जो स्तूप को घेरे हुए थे। इसकी चौड़ाई 4 फीट थी। यदि आप जमीन को देखते हैं, तो आप अभी भी एक घनाकार कक्ष, गेट और दीवार के खंडहर देख सकते हैं। इस बौद्ध स्थल के चारों कोनों में 4 मीनारें थीं। स्तूप की दक्षिण दिशा में कई छोटे कमरों मिले है।

इतिहास-

दिव्यावदान पुस्तक के अनुसार, विश्व प्रसिद्ध सोपारा स्तूप 2,500 साल पहले पुन्ना नामक एक व्यापारी द्वारा बनाया गया था। वह सोपारा का रहने वाला था। सोपरा स्तूप का निर्माण पुन्ना ने गौतम बुद्ध भगवान की श्रद्धा में किया था। उन दिनों, सोपारा के पुन्ना के रूप में जाने जाने वाले प्रसिद्ध व्यापारी ने अपने व्यापार संबंधी दौरे के वक्त श्रावस्ती का दौरा किया। वह पहली बार श्रावस्ती में गौतम बुद्ध से मिले। भगवान बुद्ध से कुछ प्रवचन सुनने के बाद, उन्होंने सांसारिक मामलों को त्यागने का मन बना लिया और भगवान बुद्ध से भिक्षु बनने की दीक्षा लेने लगे। अंततः उन्हें बुद्ध द्वारा संघ में शामिल किया गया। वह बुद्ध की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। जब, गौतम बुद्ध की अनुमति से, वे सोपारा में अपने घर वापस आए, तो उन्होंने चंदन की लकड़ी और ईंटों से एक सुंदर विहार के निर्माण किया। पुन्ना बुद्धिमान, प्रतिभावान और परिश्रमी थे। इससे उन्हें काफी संपत्ति बनाने में मदद मिली। पूर्णा ने 6 समुद्री यात्राएं भी कीं। उन्होंने अपने व्यापार से जो पैसा कमाया, उसे बाद में उन्होंने भगवान बुद्ध को अर्पित कर दिया। बुद्ध भगवान के निर्देशानुसार, पुन्ना सोपारा में बौद्ध धम्म को फैलाता है और कई लोगों को बौद्ध धम्म में परिवर्तित करता है। पुन्ना की कहानी का उल्लेख महाराष्ट्र में अजंता की गुफा संख्या 2 में भी मिलता है। इसे दरवाजे के ऊपर देखा जा सकता है। यानी पुन्ना की कहानी कम से कम 1500 साल पुरानी है।

हम सभी उस ऐतिहासिक घटना के बारे में जानते हैं जब महान अशोक के बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा ने उत्तर भारत में बिहार के बोधगया से श्रीलंका के द्वीपीय देश का दौरा किया था। वे बोधगया के पवित्र बोधि वृक्ष को साथ ले गए थे।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा के दौरान महेंद्र और संघमित्रा ने सोपारा स्तूप पर भी पड़ाव डाला था? बहुत से लोग इस अल्पज्ञात तथ्य के बारे में नहीं जानते हैं। यह भी बहुत संभव है कि संघमित्रा और महेंद्र ने नालासोपारा से ही श्रीलंका की अपनी यात्रा शुरू की थी। उनका उद्देश्य बौद्ध धर्म को जहाँ तक हो सके फैलाना था।

नालासोपारा स्तूप का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नालासोपारा स्तूप का विस्तार 8वीं शताब्दी ईस्वी में भी किया गया था। इतिहासकारों ने इस तिथि को सोपारा स्तूप के निर्माण के समय के रूप में यह निष्कर्ष निकाला है क्योंकि भुईगांव गांव में पाया गया अशोक का शिलालेख तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है।

समुद्री व्यापार-

सोपारा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 15वीं शताब्दी तक भारत के पश्चिमी तट का एक समृद्ध बंदरगाह था और यह प्राचीन नाम शूर्पराका, सुपारक और सुपारा के नाम से जाना जाता है, यह बंदरगाह दक्खन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में सोपारा भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा नगर था। सोपारा बंदरगाह के माध्यम से, प्राचीन भारत ने अरब, रोम, मेसोपोटामिया, पूर्वी अफ्रीका, ग्रीस, मिस्र, कोचीन, मालाबार, दक्षिण पश्चिम एशिया और यहाँ तक कि पार्थियन आदि की प्राचीन संस्कृतियों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे। ग्रीको रोमन काल के व्यापार मार्ग या इंडो रोमन व्यापार उन दिनों में व्यापार विशाल अरब सागर पर होता था। प्राचीन व्यापारिक सड़कों ने कल्याण के माध्यम से सोपारा को डेक्कन में नासिक, पैठण और तेर के साथ जोड़ा। इन देशों से आने वाले व्यापारियों ने भी बौद्ध धर्म के प्रसार में मदद की। सोपारा को अपरांत (कोंकण का प्राचीन नाम) की राजधानी भी माना जाता था।

यह उत्तरी कोंकण तट के शुरुआती बंदरगाहों में से एक था जिसका उल्लेख पेरिप्लस और टॉलेमी में मिलता है। ६वीं सदी में ग्रीक व्यापारी ने कल्याण के निकट सीबोर का संदर्भ दिया था। १०वीं सदी में अरब यात्री अल मसुदी ने थाना के साथ सुबारा का भी उल्लेख किया था। फारसी यात्री इब्न हाउकल व अल इस्तखु तथा अरब भूगोलवेत्ता अल बिरुनी ने क्रमशः सुर्बारह, सुरबाया तथा सुबारा का संदर्भ दिया था। १२वीं सदी में अफ्रीका के भूगोलवेत्ता अल इदरिसी ने सुबारा को भारत का महान बिक्री भंडार कहा था।

तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 9वीं शताब्दी ईसवीं तक के बीच पश्चिमी दक्कन के लिए सोपारा व्यापार और आध्यात्मिकता दोनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बना रहा।

चौल से जुन्नार और नानेघाट आदि प्राचीन व्यापार मार्ग से व्यापारी उत्पादों और सामग्रियों को बेचने और खरीदने के लिए अपने साथ ले जाते थे। उदाहरण के लिए, रोमन अपने साथ शराब लाते थे जबकि भारतीय मसाले, रेशम, कपास बेचते थे। वास्तव में, भारतीय जीवित पशुओं और पक्षियों जैसे मोर, बंदर और हाथी का भी निर्यात करते थे।

व्यापारी नानेघाट दर्रे से कोंकण और दक्कन जाते थे। यहाँ से वे व्यापार के सिलसिले में और भी कई जगहों पर जाते थे। सोपारा व्यापार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। यहां के अधिकांश व्यापारी बौद्ध थे, इसलिए समय के साथ सोपारा स्तूप का महत्व बढ़ता गया।

आरंभिक शहरीकरण की प्रक्रिया में भारतीय व्यापारियों और विदेशी व्यापारियों, यानी अरब और भूमध्यसागरीय व्यापारियों, दोनों द्वारा किए गए समुद्री व्यापार का महत्व रहा है। ग्रीक और मिस्र के भूगोलवेत्ताओं और यात्रियों द्वारा क्लॉडियस टॉलेमी और एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस द्वारा नोट कि गई जानकारिया अत्यधिक मूल्यवान साबित हुए हैं क्योंकि उनमें निर्यात की वस्तुओं का विवरण है और आयात के साथ-साथ उन बंदरगाहों का भी जहां से उन्हें भेजा या एकत्र किया गया था उसका का विवरण है।

निर्यात वस्तुओं का प्रमुख गंतव्य रोमन था, जबकि फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों एक गंतव्य और पारगमन क्षेत्र थे। दक्षिणी अरब और केप गौरदाफुई (आधुनिक सोमालिया में) से लोहे, तांबे और रेशम जैसे कच्चे माल पर काम करके तैयार किये गए उत्पादों के रूप में बेचा जाता था। अलेक्जेंड्रिया और रोमन बाजार में, भरूच से लकड़ी के अलावा, आबनूस, बांस आदि का निर्यात किया जाता था। अलेक्जेंड्रिया विभिन्न प्रकार के धातु के काम, कांच के बने पदार्थ, इत्र, मलहम और अन्य सुगंधित उत्पादों के निर्माण का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। भारतीय व्यापारी भारत और अलेक्जेंड्रिया के बीच आते जाते रहते थे। लाल सागर व्यापार मार्ग महत्वपूर्ण था और लाल सागर पर व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह रोमन अधिकार के तहत अच्छी तरह से संरक्षित थे। 297 ईस्वी तक पाल्मीरा (आधुनिक सीरिया में) रोम की पूर्वी सीमा का सबसे अच्छा केंद्र था।

एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस आयात और निर्यात दोनों वस्तुओं का विस्तृत विवरण करता है। लोबान, कछुए के खोल और गैंडे के सींग के बदले बैरीगाजा (बरूकाचा) से कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता था। अधिकांश निर्यात वस्तुएँ कच्चे माल के रूप में थीं और इस अंतर-क्षेत्रीय और लंबी दूरी के व्यापार के शुरुआती चरण में पश्चिमी तट के माध्यम से निर्यात की जाती थी, इसके अलावा आबनूस, सागौन, ब्लैकवुड, चंदन, बाँस, दाँत जैसे थोक वस्तुओं निर्यात कि जाती थी। सुगंधित पदार्थों के अलावा हाथीदांत और लोहा, स्पाइकेनार्ड, बीडेलियम, कोस्टस, लिशियम और केसर, जो आसानी से पोर्टेबल थे; काली मिर्च, मलबाथ्रम और सिनाबार जैसे मसाले औषधीय महत्व के थे और तेल और मसाले के लिए तिल निर्यात कि जाती थी। इंडिगो और लाख जैसे रंजक, सुलेमानी, लाल जैस्पर, कारेलियन, और गोमेद और विदेशी पक्षी जैसे अर्ध-कीमती पत्थरों का भी उल्लेख किया गया है। निर्मित वस्तुओं में वस्त्र, व्यापक भारतीय कपड़ा जिसे मोनाखे कहा जाता है, सगमाटोजेनई, गौनुकाई नामक वस्त्र, मैलो कपड़ा और कुछ मलमल शामिल हैं। निर्यात की जाने वाली सभी लकड़ियाँ (आबनूस, ब्लैकवुड, चंदन और बाँस), सागौन सतपुड़ा रेंज से, ब्लैकवुड उत्तर कोंकण और मध्य भारत से, पश्चिमी घाट, एबोनी और चंदन की लकड़ी मालाबार तट से, भरूच लकड़ी के लिए मालाबार से आता है। एरोमैटिक्स, निर्यात की एक प्रमुख वस्तु में ताप्ती बेसिन, सिंध और काठियावाड़ से बीडेलियम शामिल था; अर्ध-कीमती पत्थर-एगेट, लाल जैस्पर और गोमेद-दक्कन से; डेक्कन में टेर से मलमल और मल्लो कपड़ा, एक कपास उगाने वाला क्षेत्र, पश्चिमी भारत से नील; हिमालय और उज्जैन से जटामांसी; कश्मीर से कॉस्टस; हिमालय के दक्षिणी ढलानों और उत्तर कनारा जिले से मलबाथ्रम। प्लिनी (प्राकृतिक इतिहास) के अनुसार, लाइसियम को भारतीयों द्वारा गैंडे और ऊंट की खाल को रोम भेजा गया था। भारत से कच्चा कपास अलेक्जेंड्रिया पहुँचा और भारत के सूती कपड़े उत्तर और दक्षिण के कई क्षेत्रों से भेजे गए, दक्षिण में दक्कन और तमिल क्षेत्रों में काफी विविधता और बढ़िया बनावट थी। रेशम भी एक प्रमुख निर्यात वस्तु है, जो पारगमन व्यापार का एक हिस्सा था, ईसाई युग से पहले और बाद की सदियों में मध्य एशियाई जनजातियों के निरंतर शत्रुता के कारण मध्य एशियाई रेशम मार्ग को छोड़ दिया गया था।

पेरिप्लस के अनुसार, भारतीय लोहा एक महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु थी। लौह प्रगलन कई उत्खननों में पाया गया है, तमिलनाडु में विदर्भ-मैकुंड और कोडुमनाल सलेम के लौह अयस्क के पास स्थित एक प्रमुख स्रोत है।

आयात की वस्तुए अलग-अलग थी क्योंकि उनमें आवश्यक और विलासिता दोनों तरह की वस्तुए शामिल थीं। पेरिप्लस के अनुसार आयात की वस्तुए जैसे की अनाज के बदले लोबान और कछुए के खोल, अन्य वस्तुओं में शराब, खजूर, कांच, टिन, सीसा, तांबा या सुरमा, असलीगर, मूंगा, सोने और चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन, गाने वाले लड़के और युवतियां, मोती, अंगूठियां, दीपक.

खुदाई में मिली गई आयात वस्तुओ में शराब के जग के हिस्से (जैसे टेर में), नक्काशीदार अलबास्टर (जुन्नार), लैपिज़ लाजुली (भोकरदन), ब्रह्मपुरी (दक्षिण कर्नाटक) में लापीस लाजुली, यवनों द्वारा निर्मित दीये आदि. कांच के मोतियों की किस्मों में नीले कांच के मोती शामिल हैं; मिट्टी के बर्तनों, शीशे के हैंडल और कच्ची बोतलों के गले के लिए कच्चे माल के रूप में फायेंस और काओलिन का उपयोग किया जाता था। काओलिन ने पश्चिमी दक्कन में मूर्तिकला के विकास का भी योगदान दिया। पश्चिमी डेक्कन स्थलों में शैल चूड़ियाँ (नेवासा, महेश्वर, भोकरदन), आइवरी सील मैट्रिक्स (कोंडापुर), आइवरी स्टैचुएट (टेर) पाई जाती हैं, जो स्वदेशी और विदेशी दोनों स्रोतों से निर्मित वस्तुएँ हो सकती हैं। इसी प्रकार, धातु-लोहा और तांबा-उपकरणों और औजारों के लिए और बर्तनों आदि के लिए भी (पीतलखोरा, भोकरदन, कौंडिन्यपुरा (बौद्ध संघों के साथ पश्चिमी दक्कन में स्थल) स्थानीय और विदेशी दोनों स्रोतों के हो सकते हैं, जबकि सुरमा की छड़ें और चांदी यदा-कदा पाई जाती हैं। भारतीय बाजारों से सीसा, टिन, मूंगा, कांच और शराब और कुछ क्षेत्रों के विशिष्ट उत्पादों की मांग थी।-

पेरिप्लस का कहना है कि डेक्कन में पैठन और तेर और बरूच के बीच 150 किमी की दूरी पर वैगन द्वारा माल ले जाया जाता था। अंतर्देशीय मार्गों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, जिन पर व्यापारियों की बैलगाड़ियाँ और गाड़ियाँ चलती थीं। पश्चिम के समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी से होते हुए लाल सागर तक जाते हैं। भारतीय जहाज एक तटीय मार्ग पर चलते थे, माल इकट्ठा करने और वितरित करने के लिए एक नियमित यातायात, एक तरफ पश्चिमी बंदरगाहों को जोड़ता था और अरब जहाज फारस की खाड़ी से पश्चिमी तट और दक्षिणी अरब, सोमालिया, एक्सम (आधुनिक इथियोपिया में) के बीच चलता था और दूसरी ओर मिस्र के थे।

प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित थे जैसे कि गुजरात में भरूच, कल्याण और सोपारा और केरल तट पर कोंकण तट, नेलकुंडा-कोट्टायम, और बाकरे (वैक्कराई) और मुकिरी (मुज़िरिस) थे।

🌷🌷🌷भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र🌷🌷🌷

1882 ईस्वी के बाद से अब तक पुरातत्वविदों द्वारा कम से कम तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक के चीजे खोजी गई है।

सोपारा एक व्यस्त व्यापार केंद्र और बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण स्थान था। यह सातवाहनों के तहत प्रशासनिक इकाइयों में से एक था और इसका उल्लेख कार्ल, नासिक, नानेघाट और कन्हेरी के शिलालेखों में मिलता है।

अप्रैल, 1882 में पंडित भगवानदास इंद्रजी स्तूप का उत्खनन किया गया। उन्होंने स्तूप के अंदर से कई चीजे मिली थी।

खुदाई के पहले दिन पंडित भगवान लाल इंद्रजी जी की देखरेख में 6 से 8 फीट की खुदाई की गई। दूसरे दिन 4 फीट की खुदाई कराई गई। तीसरे दिन 13 फीट मिट्टी की खुदाई की गई जो स्तूप के आधार जितनी गहरी थी।

इस स्तूप के बीचो-बिच एक पत्थर का संदूक मिला, जिसमे कांस्य की 8 मूर्तियों से घिरे एक अन्य तांबे का संदूक था। मूर्तियों में विपासी, सिखी, विश्वभू, काकुसंघ, कोनागमन, कश्यप, गौतम बुद्ध और मैत्रेय बुद्ध की मूर्तियाँ थीं।

मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति और अन्य बुद्ध की मूर्तियों के बीच के तांबे के संदूक को खोला गया तब तांबे के संदूक में से एक चांदी का संदूक मिला, जिसमें एक पत्थर का संदूक था, जिसमें एक क्रिस्टल का संदूक था और जिसमें एक सोने का कास्केट था। प्रत्येक संदूक में सोने से बने छोटे-छोटे फूल थे।

जब सोने का डिब्बा अंत में खोला गया, तो इसमें चीनी मिट्टी के बने कटोरे के 13 बहुत छोटे टुकड़ों के साथ सोने के फूल थे।

प्रत्येक संदूक में सुनहरे फूलों की उपस्थिति इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि सोपारा स्तूप में कुछ महत्वपूर्ण मौजूद है। अंत में यह पता चला कि ये वास्तव में गौतम बुद्ध के मूल भिक्षापात्र के टुकड़े थे।

सातवाहन युग के पहली और दूसरी शताब्दी के चांदी के सिक्के यहां पाए गए थे।

बॉम्बे प्रांतीय सरकार ने बॉम्बे के एशियाटिक सोसाइटी को सोपारा के अवशेष दिये गये। इस प्राचीन शहर के स्थल पर खुदाई के दौरान मिले सिक्कों और कलाकृतियों को आज भी एशियाटिक सोसाइटी, मुंबई संग्रहालय में देखा जा सकता है।

🌹🌹🌹 भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र के टुकड़े सोपारा स्तूप से 🌹🌹🌹

“The Asiatic Society of Mumbai” में संरक्षित है

Source : Part of Video taken from “Special Report – The Asiatic Society of Mumbai: A Mirror to India’s Past”

https://www.youtube.com/watch?v=1B541v-1AYU&t=749s

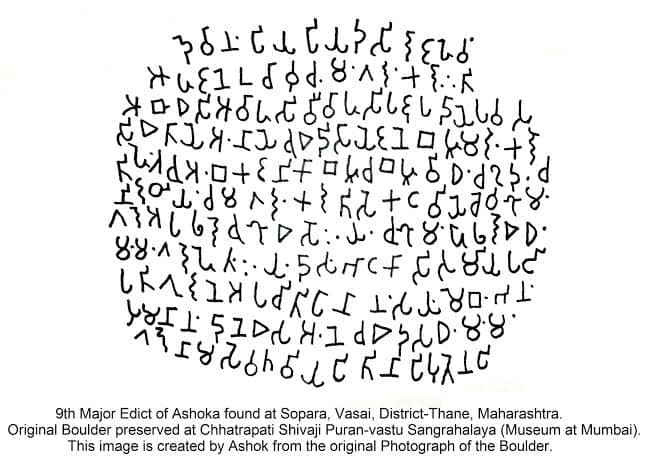

📜असोक के 9वें शिलालेख के आदेश, सोपारा, महाराष्ट्र📜

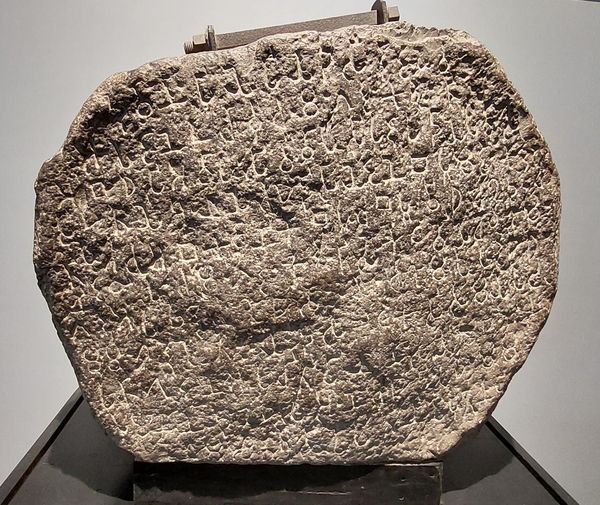

पाली और प्राकृत भाषा के धम्मलिपि में शिलालेख ब्रह्मा हिल, सोपारा, गस, चक्रेश्वर झील, वाघोली-निर्मल-भुई (भुइगाव) और बोलिंज में पाए गए हैं। मध्यकालीन हिंदू और जैन मंदिरों के भी बहुत सारे अवशेष पाए गए है। मुख्य सोपारा स्तूप से दक्षिण दिशा की ओर से 2 छोटे स्तूप खोजे गए थे। सोपारा के दक्षिण में, राम कुंड के पास, और एक पुराने मुस्लिम कब्रिस्तान में असोकन ८ वे और ९ वे शिलालेख के टुकड़े पाए गए थे। 1956 में तटीय गांव भुई (भुइगाव) में अशोक के ११ वे शिलालेख के भी टुकड़े पाए गए थे। इससे पता चलता हैं की 321 ईसा पूर्व से 181 ई.पू के बीच महाराष्ट्र में मौर्य साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हुआ था। असोक का 9वा शिलालेख (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) सोपारा, महाराष्ट्र में पाया गया था, अब यह शिलालेख छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुंबई में संरक्षित हैं।

असोक के 9वा शिलालेख का अनुवाद-

देवताओ के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं लोग विपत्ति में, पृत्र या कन्या के विवाह में, पुत्र के जन्म में, परदेश जाने के समय और इसी तरह के दूसरे (अवसरो पर) अनेक प्रकार के मंगलाचार करते है । ऐसे अवसरो पर स्त्रिया अनेक प्रकार के तुच्छ और निरर्थक मंगलाचार करती है। मंगलाचार करना ही चाहिए। किन्तु इस प्रकार के मंगलाचार अल्पफल देने वाले होते है। पर धम्म का जो मंगलाचार है वह महाफल देने वाला है। इस धम्म के मंगलाचार में दास और सेवको के प्रति उचित व्यवहार, गुरुओ का आदर, प्राणियों से उत्तम संयम, विद्वान (बम्हण) श्रमणो को दान और इसी प्रकार के दूसरे मंगल कार्य होते हैं ।

इसलिए पिता या पुत्र या भाई या स्वामी को कहना चाहिए- “यह मंगलाचार अच्छा है, इसे तब तक करना चाहिए जब तक कि अभीष्ट कार्य सिद्धि न हो जाये।” यह भी कहा गया हैं की दान देना अच्छा है। किन्तु कोई दान या उपकार ऐसा नही है जैसा कि धम्म का दान या धम्म का उपकार है। इसलिए मित्र, सुहृदयी, बन्धु, कुटुम्बी और सहायक को अमुक अमुक अवसर पर अपने मित्र बन्धु आदि से कहना चाहिए – “अमुक कार्य अच्छा है, अमुक कार्य करना चाहिए, अमुक कार्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है।” और स्वर्ग की प्राप्ति से बढ़कर इष्ट वस्तु क्या है ?

कैसे पहुंचा जाये:

सरकारी उदासीनता के कारण नालासोपारा स्तूप तक जाने के लिए कोई भी साइनबोर्ड नहीं देखा जा सकता है।

रेल – नालासोपारा पहुँचने के लिए वेस्टर्न रेलवे लोकल ट्रेन का रेलवे स्टेशन हैं।

वायु – मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सोपारा स्तूप से निकटतम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है।

सड़क मार्ग – आप सोपारा स्तूप तक आसानी से बाइक से आ सकते हैं। सोपारा स्तूप के लिए बसें भी उपलब्ध हैं।

नक्शा:

References-

[1] Bhagwanlal Indraji, Antiquarian Remains at Sopara and Padan

[2] Campbell, James E, Thana Gazatteer, 2nd ed.1882

[3] Desai, Devangana, Sopara – Pandit Bhagwanlal Indraji and After

[4] Fernandez, B.A., Sopara, The Ancient port of Konkan

[5] Periplus of the Erythraean Sea

[6] Geographica by Claudius Ptolemy

[7] Divyavadan

Committed to research & conservation of Buddhist monuments that have a historical heritage of India.

too good sir

Nice information… Too good… 👌👌👌